人気急上昇のインベスコ。だからこそ「買い時」で迷う人が増えている

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし・毎月分配型>(世界のベスト)は、2025年11月14日時点で投資信託の純資産ランキング4位に入るほどの大人気ファンドになりました。

「アクティブファンドは手数料が高い」「インデックスだけで十分」という声が多かった数年前とは違い、いまは毎月150円の安定分配や、分配込みで高いパフォーマンスを出していることから、多くの投資家が関心を寄せています。

実際、私自身もそのひとりです。もともとはS&P500などインデックス中心の投資でしたが、インベスコのキャッシュフローの強さと値動きの安定性に魅力を感じ、今ではコア資産のひとつになっています。

こうした人気の高まりとともに、最近よく聞く質問があります。

- インベスコっていつ買うのが正解?

- 安くなったときを狙って買うべき?

- タイミングを見て買うなら、どう判断すべき?

そこで本記事では、「インベスコはいつ買うべきか?」について、筆者の実体験とデータをもとに徹底的に解説します。

インベスコは“待つ必要がない”理由

結論から言うと、インベスコにタイミング投資は必要ありません。むしろ待つことが最大のリスクであり、最大の機会損失です。

理由は次の5つです。

- 投資信託はリアルタイムで売買できない

- 毎月150円の分配落ちで短期の基準価額は読みにくい

- 少額買い増しでは平均取得単価はほとんど下がらない

- 分配金込みのリターンはオルカン(全世界株)並み

- 他の毎月分配型より分配の安定性が圧倒的に高い

ここから、それぞれを詳しく説明します。

投信はリアルタイム取引ができず“瞬間の安値”は拾えない

株とは違い、投資信託は注文した瞬間に約定しません。今日注文しても、成立するのは翌営業日の基準価額です。

- 今日下がったから買ったつもり → 翌日は為替で上昇

- 場中で反発して、思っていた価格では買えない

- “ここが底”と思っても約定時点では価格が変わっている

このように、「下がった瞬間を狙う」こと自体が投資信託では成立しません。そもそもインベスコでタイミング投資をするのは構造的に無理があります。

毎月150円の分配落ちがあるため、短期の基準価額は読めない

インベスコは5年以上にわたり、毎月150円の分配金を支払い続けています。そのため分配落ち日には、基準価額が自動的に150円下がります。

例:

- 9000円 → 分配落ちで 8850円

- 8600円 → 分配落ちで 8450円

市場が上がっていても下がっていても、毎月必ず150円動くため、短期の基準価額はノイズが非常に多いのが特徴です。

そして、このように短期の値動きが読みにくいため、多くの投資家は次のように考えるようになります。

「なら、少し下がったときに買い増して平均単価を下げよう。」

しかし、この考え方が実はあまり意味を持ちません。この点が次の理由につながります。

少額買い増しでは平均取得単価はほとんど下がらない

多くの投資家がやりがちなのが、「安くなったら買えば平均単価が大きく下がるはず」という発想です。しかし実際に計算してみると、平均取得単価はほとんど動きません。

<300万円保有 × 30万円買い増しの例>

ここでは、実際に「300万円保有していて、30万円買い増したらどの程度変化するのか」を見てみます。

■ 前提条件

- 保有額:300万円

- 平均取得単価:8,900円

- 基準価額(買い増し価格):8,500円

- 追加投資:30万円

■ 計算ステップ

現在の保有口数

300万円 ÷ 8,900円 = 約33.7万口

30万円で買い増せる口数

30万円 ÷ 8,500円 = 約3.5万口

買い増し後の合計口数

33.7万口 + 3.5万口 = 約37.2万口

総投資額

300万円 + 30万円 = 330万円

■ 計算結果

新しい平均取得単価

330万円 ÷ 37.2万口 = 約8,858円

買い増し前:8,900円

買い増し後:8,858円

改善幅はわずか42円。

■ なぜこんなに下がらないのか?

理由はシンプルで、300万円という「元の大きい塊」に対して、30万円の買い増しでは影響が小さすぎるからです。

追加投資が全体の10%しかないため、たとえ下落時に買い増しても平均単価は42円しか動きません。試算してみると、今回の条件で平均取得単価を150円下げようと思えば、数十万円では足りず、100万〜200万円規模のまとまった追加投資が必要になってきます。

つまり、

「ちょっと下がったから、ちょっと買う」

というやり方では、期待するほど平均単価は下がらない、ということです。

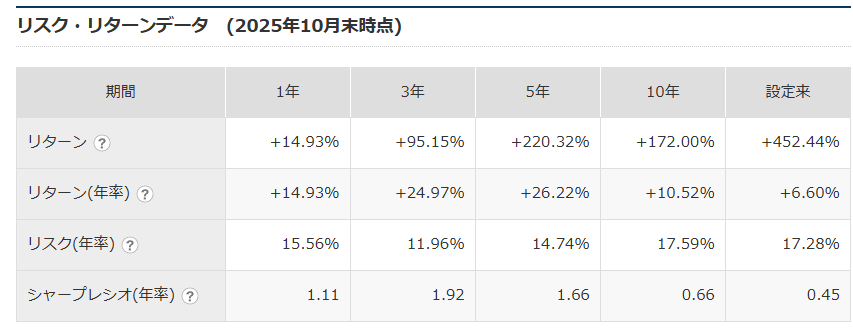

分配込みリターンはオルカン並み

インベスコの5年トータルリターン(分配金込み)は、eMAXIS Slim オールカントリーとほぼ同等です。

・毎月150円の分配

・基準価額は長期で右肩上がり

・アクティブファンドにもかかわらず世界株インデックスと同等

この性質があるため、長期では「早く買ったほうが総合的に有利」になりやすい典型例です。

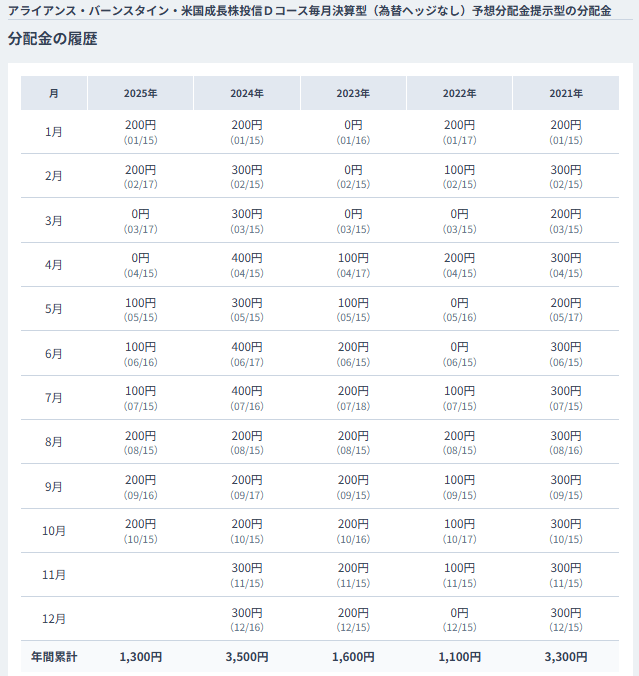

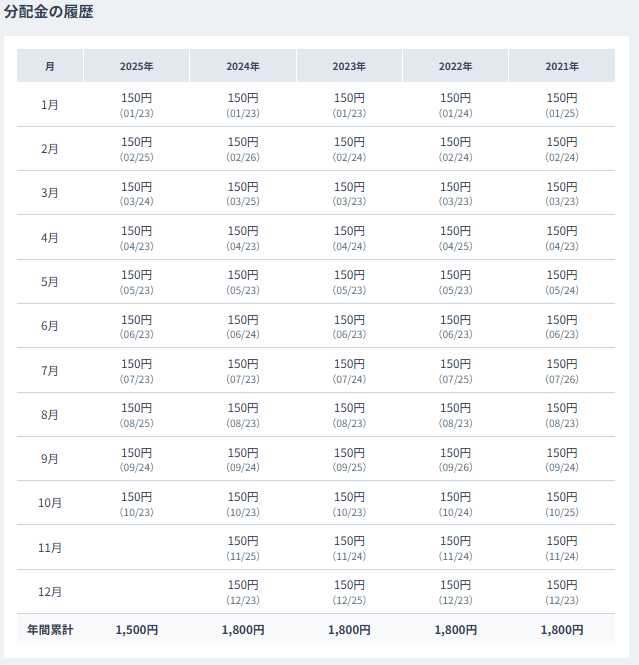

他の毎月分配型より分配金の安定性が圧倒的に高い

純資産ランキング3位のアライアンスバーンスタインDコースやWCM世界成長株厳選ファンドなどの毎月分配型ファンドは、基準価額が一定ラインを下回ると分配金が減りやすく、状況次第では特別分配金が出ず無配になることすらあります。毎月分配型の“弱点”がまさにここです。

しかし、インベスコはまったく異なる特徴があります。

・コロナショック

・ハイテク株急落

・世界的な金利急騰

・円安・円高の大きな為替変動

これらの荒れ相場をすべて乗り越えながら、インベスコは5年以上にわたり150円の分配を一度も崩していません。これは毎月分配型の中でも際立った安定性です。

こうした“異常なまでの安定感”こそ、インベスコで「下がるのを待つ必要がない」最大の理由です。インベスコの魅力は、目先の基準価額よりも、長期間にわたり安定したキャッシュフローを受け取れる点にあります。

ただし、注意すべきポイントもあります。

この安定が永遠に続く保証はありません。ファンドである以上、市場環境の影響は必ず受けますし、インベスコの運用スタイルが大きく崩れるような局面が来れば、撤退や比率調整を検討することも必要です。

大切なのは、

「短期の安値を待つ」ではなく

「長期のキャッシュフローを確保する」

という視点でインベスコを見ることです。

自然に買い増せる3つのタイミング

インベスコはタイミング投資に向きませんが、長期投資として自然に買い増しができる場面は存在します。

① 分配落ち日

150円下がるため心理的に買いやすい。ただし長期では誤差です。

② リバランス時

筆者はS&P500とインベスコを併用しています。S&P500の伸びすぎた部分を売却し、相対的に割安なインベスコへ振り替えることで、ポートフォリオの健全性を保つルール運用が可能です。

③ 積立や余剰資金が生まれたタイミング

毎月の積立日、ボーナス、副収入など、お金が動く瞬間で機械的に買うのが最適解です。

インベスコの買い場は“今日”

最後にポイントを整理します。

・投信はリアルタイムで買えない

・分配落ちで基準価額は毎月大きく動く

・少額買い増しでは平均単価はほぼ下がらない

・分配込み成績はオルカンと同等

・分配の安定性は毎月分配型でトップクラス

・自然な買い場は「分配落ち」「リバランス」「積立」の3つ

結論:インベスコは“欲しいと思った今日”が買い場です。

短期の値下がりを待つより、長期のキャッシュフローを取りにいくほうが圧倒的に有利になります。