投資をやめたくなる人の共通点

「NISAを始めたけど思ったほど資産が増えない」

「株価が下がると怖くなって売ってしまった」

「一時的な損で気持ちが折れた」

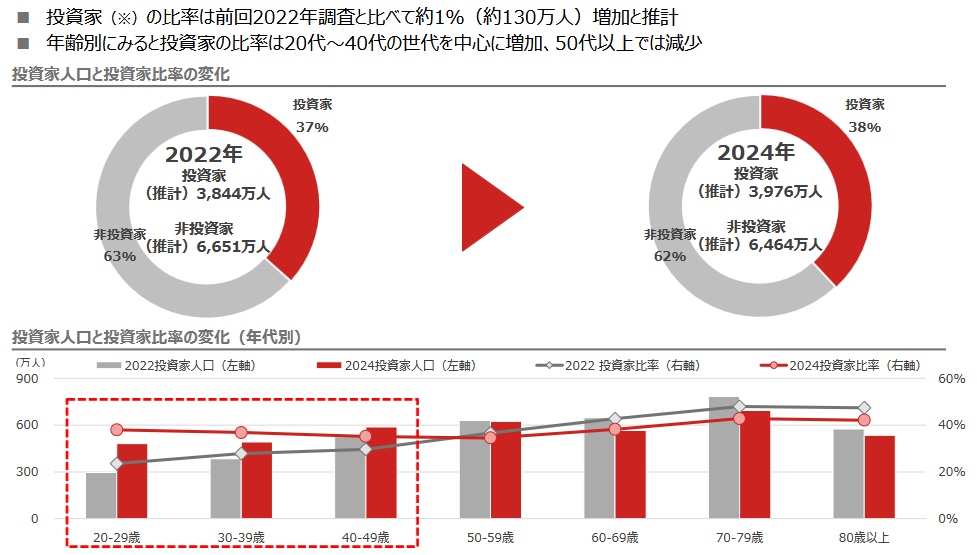

こういった理由で投資をやめてしまう人は少なくありません。事実、野村アセットマネジメントの2024年調査によれば、投資を辞めた理由のトップ3は以下の通りです:

- 思ったより儲からない(期待とのギャップ)

- 損失が怖い(リスク許容度の不足)

- 資金が続かない(計画性の不足)

出典:野村アセットマネジメント https://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/pdf/20240418_52B4DE55.pdf

さらに、世代別で見ると20〜40代の投資家は増加傾向にある一方、50代以上では減少している傾向が見られます。つまり、若い世代は感情に左右されず、継続しやすい構造を持っている可能性が高いということです。

投資を続ける人だけが資産を築ける理由

筆者もかつては投資初心者でした。最初はFXに手を出して失敗。しかしそこから米国株インデックス投資にシフトし、毎月自動で積立するスタイルに変更しました。

その結果、5年以上にわたり資産は右肩上がりに増えています。とくに、S&P500やNASDAQにコツコツ積立をする「ドルコスト平均法」が効果的でした。

ここで注目したいのは「複利の力」。たとえば:

- 月3万円を年利6%で20年間積み立てると…

- 約1,400万円(元本720万円の約2倍)

このように、短期で儲けるのではなく、時間を味方につけて淡々と積み上げることが、資産形成の近道なのです。

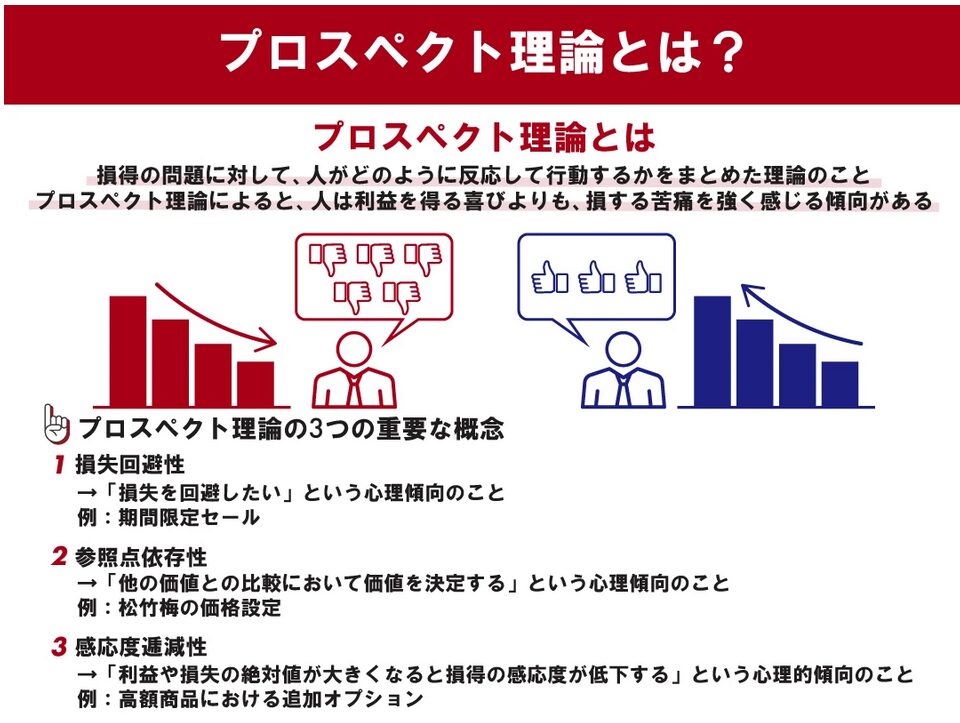

プロスペクト理論とは?“損”の痛みが行動を狂わせる

人は「得」よりも「損」のほうが強く記憶に残る。

これを説明するのが、ノーベル経済学賞を受賞したプロスペクト理論です。

出典:ツギノジダイ https://smbiz.asahi.com/article/14834884

| 心理効果 | 内容 | 影響例 |

|---|---|---|

| 損失回避バイアス | 同じ金額でも損の方が痛く感じる | 少しの下落でもすぐ売ってしまう |

| 参照点依存性 | 他人と比べて判断する | SNSで儲かってる人を見て焦る |

| 感応度逓減性 | 得れば得るほど感動が薄れる | 投資に満足できず次に手を出す |

これらは全て人間の本能的な反応です。だからこそ、「意志が弱い」わけではなく、仕組みで防ぐしかないのです。

投資を辞めたくなる瞬間とその対処法

- 暴落相場(例:コロナショック・米金利上昇局面)

- 友人が儲かっているのをSNSで見たとき

- 利益確定した直後にさらに値上がりしたとき

こうした時に「判断しない・感情に従わない」ために、以下を徹底しましょう:

- 自動積立設定を活用する

- 購入後は株価を見ない

- 毎月の積立額だけを見て“習慣化”する

投資を続ける人が実践する「3つの黄金ルール」

① リスク許容度の範囲で投資する

- 生活費の3〜6ヶ月分は現金で確保

- 「最悪ゼロでも生活に影響なし」の金額で運用

② 短期で一喜一憂せず、10年スパンで見る

市場は常に上下するが、長期では右肩上がりが基本。

「今」は買い場になることも多い。

③ 淡々と積み上げる投資を仕組み化する

- 毎月定額でインデックス投信を自動購入

- 配当や評価損益は気にしない

- 再投資で口数を積み上げる戦略がベスト

投資をやめた人が“再挑戦”するための3ステップ

ステップ①|「やめた理由」を客観視する

- 感情に振り回された?

- 資金が足りなかった?

- 情報収集が不十分だった?

ステップ②|少額・自動・長期を前提に再開

- 月1万円など、少額から再開

- 積立NISAやiDeCoの制度を活用

- 自動積立で“ほったらかし”にする

ステップ③|情報とメンタルを定期チェック

- 3ヶ月に1回程度、運用状況を見直す

- SNSで他人と比べない

- 自分の「目的軸」で継続判断する

投資で成功する人と失敗する人の決定的な違い

| 続ける人 | やめる人 |

|---|---|

| 感情より仕組みを信じる | 不安で売買を繰り返す |

| 少額でも継続重視 | 初期の損失で脱落 |

| 自分軸で判断 | 他人の影響で右往左往 |

最後に|「続ける力」はお金よりも強い武器になる

投資は、お金を増やすための手段です。

でもそれ以上に、「感情をコントロールし続ける力」を養うツールでもあります。

- 未来に希望を持つ

- 家族の生活を守る

- 自分の働き方や人生の選択肢を広げる

これらを叶えるには、「続けること」しかありません。

辞めるのはいつでもできる。でも、続ける人だけが未来を変えられる。